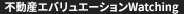

(公財)不動産流通推進センター編集・発行(発売:(株)大成出版社)の月刊誌『不動産フォーラム21』では、2019年1月号から最終号となる2025年4月号まで、特徴のある既存建物の有効活用事例が表紙を飾っていました。一般社団法人リノベーション協議会のご協力の下、同協議会が毎年開催している「リノベーション・オブ・ザ・イヤ―」の受賞作品を掲載させていただいたものです。ここでは、その内容を転載し、ご紹介します。

2025.06.26掲載

奥州西街道は、福島県相馬地方から中通りの村々へ海産物を運ぶ塩の道として知られた。その宿場町である白髭宿。現存する石垣が今もその面影を残す。 ここは、阿武隈川氾濫...

2025.06.03掲載

住宅のリノベーションが一般化し、かつては壊さざるを得ない劣悪な内装を伴っていた中古住宅も、今では所有者による改装が施され二次、三次流通が主流となっている。その結果...

2025.05.12掲載

赤煉瓦の建物群が象徴的なキャンパス(山梨学院大学)の入り口付近の空間をリノベーション。もともとエントランスホールの待合いスペースとして利用されていた空間は、昼間で...

2025.04.22掲載

間取り表記をカフェとしたのは珈琲を愉しむ空間を目指したから… それは味や香りはもちろん淹れる過程から五感で感じること そこは空を眺め、抜ける風や光を感じ余計な...

2025.03.24掲載

「元のお家にあった意匠は、どこまで残す?」。格子や梁などは、うまく残してリノベーション後も空間の“顔” となることが多いですが、では、「欄間」についてはどうでしょ...