宅地に内在している水路・里道について、次のリスクが予見されます。

① 宅地に内在している水路・里道が現に機能しているか否かについて不明。

② 水路・里道の位置、所有者・管理者が不明。

③ 水路・里道の取得の可否が不明、占用使用料の発生のリスク。

① X市で、水路・里道が、法定外公共物か旧法定外公共物か、行政財産か普通財産かについて調査します。

ア.現在の公図からは、無地番の土地が何であるかは読み取ることはできません。旧公図では色分けされており、無地番の土地が何であるかの1次調査ができます。(担当取引士による旧公図の調査)

イ.旧公図で赤色の表示は「里道」であることを示し、「赤道」「赤線」とも呼ばれています。

ウ.旧公図で青色の表示は「水路」であることを示し、「青線」とも呼ばれています。

② 土地家屋調査士に依頼し、水路・里道の位置を特定します。

1 .道路法や河川法などの法令によって管理の方法等が決められているものを「法定公共物」といい、道路法や河川法などが適用されない道路、河川や水路を「法定外公共物」といいます。

2 .法定外公共物は、市町村(東京都特別区にあっては各区)が所有し、管理するものと、国(財務局)が所有し、管理するものに大別されます。

平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、所有・管理の区分が明確になりました。

⑴ 機能を有している里道・水路等の法定外公共物は、平成17年3月末までに、市町村(東京都特別区にあっては各区)へ譲与(無償譲渡)され、現在は、市町村が管理しています。

⑵ 機能を喪失したもの(「旧法定外公共物」といいます。)については、市町村への譲与は行われず、平成17年4月以降、国(財務局)において直接管理を行っています。

⑶ いずれの所有・管理にあるかについては市町村(東京都特別区にあっては各区)で確認することができます。

3 .行政財産と普通財産

⑴ 国や地方公共団体の財産は、「行政財産」と「普通財産」に区分されます。

⑵ 「行政財産」とは、国や地方公共団体が行政上の目的のために所有しているものをいいます。市役所庁舎等の公用財産、道路・公園等の公共用財産等があります。 行政財産は、現に行政目的のための機能を有していますので、民間への売却対象とはなりません。

⑶ 「行政財産」が、機能を喪失すれば、「用途廃止」の手続を経て「普通財産」に移管されます。

⑷ 「普通財産」とは、行政財産以外の国又は地方公共団体の財産をいいます。行政目的に用いられることが無く、民間に売却することが可能な財産です。

⑸ 設定事例の里道や水路のように、同一所有者の土地の間に存する長狭物は、当該所有者が単独で購入申請が可能です。一方、水路・里道が隣接地との間に所在している場合は、対側の所有者、地元の自治会の意向等を確認の上、売却先が決定されます。

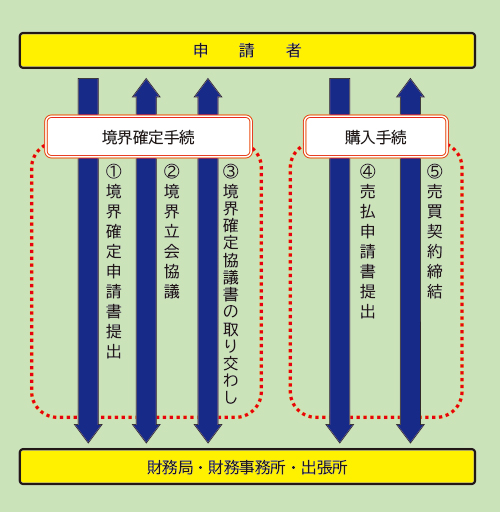

① 機能を喪失した「里道・水路等」の旧法定外公共物の境界確定・購入手続は、財務局・財務事務所・出張所が窓口となります。

② その手続については、次のとおり、先ず、境界を確定し、次いで購入手続を行います。

以下、関東財務局ホームページより引用。

③ 《境界確定手続》

ア.事前に、現に公共の用に供されているかどうかを市町村に照会及び確認をします。

イ.申請者は、旧法定外公共物の隣接土地所有者となります。なお、申請にあたっては、実際の境界確定に関する業務を代行する実務取扱者(土地家屋調査士等)に依頼します。

ウ.境界確定を行う土地の範囲は、原則として旧法定外公共物に隣接する土地すべてとなります。

エ.境界協議書へ添付する実測図は、土地家屋調査士等の作製したものが必要となります。

④ 《購入手続》

ア.購入にあたっては、申請者から財産を管轄する財務局・財務事務所・出張所に「売払申請書」を提出します。

イ.「売払申請書」には、⑴住民票(法人の場合は商業・法人登記簿抄本)及び印鑑証明書、⑵利用計画書、⑶関係図面(位置図、現況図、実測図等)、⑷既往使用料債務確認書(財産を使用されている場合)、⑸その他必要と認める書類を添付します。

ウ .売払申請書受理後の処理期間は、個々の財産によって多少異なりますが、申請書を受理してから評価資料の収集や評価作業等を行うことになりますので、売払価格の連絡があるまで一定期間を要します。

エ.売払価格につきましては、周辺の取引事例や路線価などを考慮し算定されます。

オ.売買契約の締結に必要な費用としては、売買代金のほかに、契約書に貼付する収入印紙代・既往使用料相当額(財産を使用している場合)があります。

カ.このほか所有権移転登記等にかかる登記費用(登録免許税等)も買受人の負担となります。

⑤ 市町村が所有・管理する法定外公共物

ア.法定外公共物で、現に機能を有しているものは、市町村の行政財産であり、購入申請はできません。

イ.他方、法定外公共物で、機能を喪失しているもので、すでに普通財産とされていれば、購入申請することが可能です。

ウ.法定外公共物で、機能を喪失しているものの、未だ普通財産とされていないものは、先ず、市町村に「用途廃止」の手続を行うかどうかを確認し、用途廃止が予定されていれば、行政財産から普通財産に振り替えられた後、購入申し込みをすることが可能となります。